摂食嚥下障害とは

摂食嚥下障害とは、食べ物を口にとらえ、噛み(咀嚼・そしゃく)、飲み込む(嚥下・えんげ)までの過程のどこかで障害が起きている状態のことを言います。

加齢や病気の後遺症によっては、体のさまざまな機能が低下し、健康なら何の苦労もなく当たり前のようにできることが、難しくなる可能性があります。

むせ・窒息に注意

摂食嚥下障害の症状に本来食道に入るべき食べ物が気管に入ってしまうことがあります。その際には、「むせ」が生じます。また、気管など息をする道をふさいでしまうと、息ができなくなり窒息を起こしかねません。注意が必要です。

―摂食機能に障害のある人は呼吸にも障害が起こりやすい―

口から食べる意義

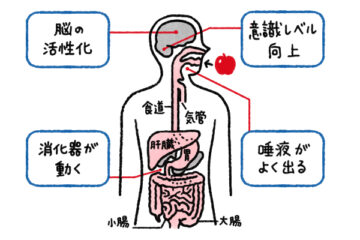

口から食べることは、食べ物の味、香り、食感を感じ取り、脳の感覚野の動きを活発にし、消化管の活動を促すことがわかっています。しかし、食べることの機能は年とともに衰えるのは致し方のない事実です。

一方で、私たちの体に備わっている機能は、使わずに放っておくと徐々に衰えてしまうことがあります。不安がある場合は、自分の機能がどのような状態なのか調べてみることも大切です。

―口やのどを使って食べるメリットー

「できる限り口から食べてほしい」

ご家族や周囲の方がそう願うのは自然なことです。とはいえ、口や喉の機能が低下している方にとっては、食べること自体が窒息の危険もある行為なので、さまざまなことに注意をして食べることが必要です。

★摂食嚥下障害に関する基本的知識から実践的な対応方法、介護食(嚥下調整食)の作り方までご紹介!

摂食嚥下実践ラボはこちら

★そのほかのコラムはこちら

★おすすめのコラムを配信中!